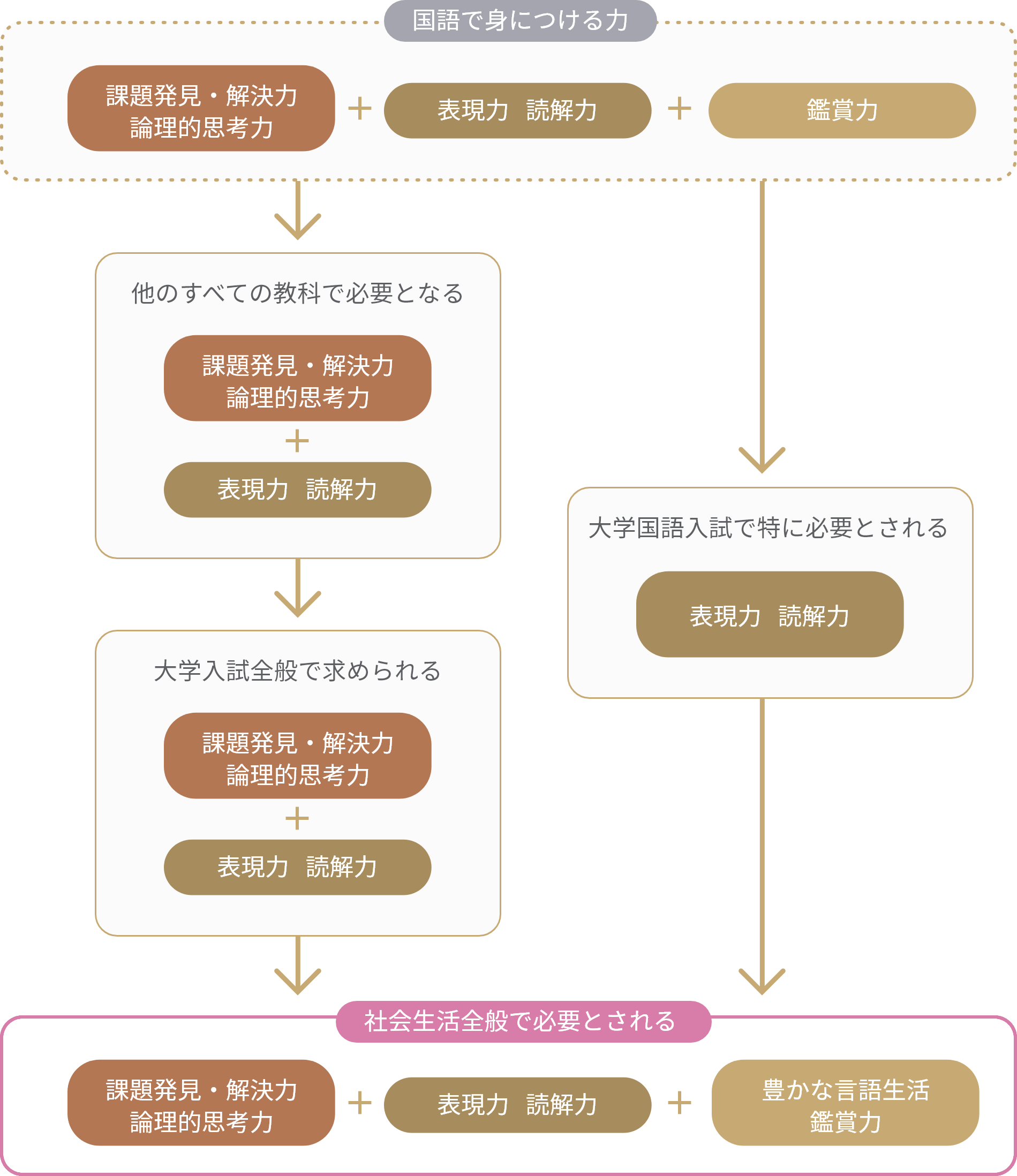

読解力・表現力をみがくと、

世界が広がる。

あらゆる学力の基礎になる。

あらゆる学力の基礎となる語彙力・読解力・表現力をみがき、

鑑賞力・創作力を高めます。

中学では情報収集力・論理展開力を、高校では文章表現力を高め、

大学合格につながる確かな国語力を身につけます。

中3から始まる古典学習では「わかる面白さ」を重視。

単なる暗記を超えた創造的解釈を目指し、

豊かな言語生活が送れる教養を高めます。

毎週の漢字小テストを活用して漢字検定の上位級にチャレンジ

中学1年から高校3年まで年2回漢字検定を受検し、漢字の語彙力を高めます。そのために、通常の授業でも毎週漢字小テストをおこなって、時間をかけて着実に力を高めていきます。

読書を楽しんだあとに読書ノートづくりで学力として定着化

授業の課題図書だけでなく、個人の自由読書の感想文も学校オリジナルの読書ノートに書きます。読んだ感想を書く習慣が、「知って、考えて、行動する」基本態度を高めていきます。

現代文単語・古文単語の小テストで知識を定着

高等学校では漢字だけでなく、現代文単語や古文単語の小テストも行います。大学受験に向けて、抽象度の高い文章を理解するための基礎を固め、大学レベルの授業に対応できるだけの語彙力を身に付けていきます。

中学校全体での百人一首大会

百人一首を覚えることで、古典に親しみ、昔の文化や歴史を知ることができます。また、季節感や人情の機微を知ることは、感受性を豊かにするきっかけになります。年度末の百人一首大会では、学年を超えて日ごろの練習の成果を戦わせます。

嵐山の自然に親しみながら詩や短歌を創作

毎年5月ごろに中学1年全員で、学校に隣接する「オオムラサキ自然の森」などの嵐山の自然の中に春を見つけに出かけます。見つけた春を詩や短歌の作品に仕上げて発表します。

『論語』素読で古典的教養を身につける

中学の全生徒が『論語』の本を持ち、1学期に1度全員で講義を受けて素読をおこなって、古典的教養を高めています。

中学全員で体育館で書初め大会

体育館に中学の全生徒が集まり、習字の授業の集大成として書初め大会をおこなっています。すぐれた作品は県大会などに出展されています。

国語は、すべての学力の基礎です。

読解力・表現力を身につけることで、さまざまな教科の文章題の意味を正確に理解し的確な表現で答えることができます。

大妻嵐山では、低学年から高学年まで一貫して語彙力の強化に取り組むとともに、それを基礎に読解力・表現力を高めていきます。

また、国語は論理的思考力をみがく科目でもあります。

たとえば情報収集して論理的思考をおこない、根拠を明確にしてプレゼンテーションする。

このような力は社会でも大学でも必要とされますが、大妻嵐山では低学年の段階から授業でのアクティブラーニングを通じて、しっかりと身につけていきます。

さらに、古典は大学入試で必要とされるだけでなく、豊かな言語生活を送っていくためにも大切な意味を持っています。

昔の人たちのものごとの感じ方と、現代に生きる自分たちとの違いや共通性に気づき、現代語訳する力をしっかりと身につけることはもちろん、さらに踏み込んだ創造的な解釈を目指します。

| 中1 | 中2 | |

|---|---|---|

| 目標 | 基礎力(関心・聞く力・書く力・読む力・知識理解技能)の定着 表現力・創作力・鑑賞力養成 段落構成理解力・読解力養成 主体的に課題に取り組む力養成 読書 |

|

| 育成の方策 | 毎週小漢字テスト実施 嵐山の自然に親しみ詩・短歌創作 読書ノート活用 教科書を使って劇発表 現代文マラソン |

|

| 経験・体験 | 硬筆・書き初め・百人一首大会 文学散歩 論語素読 作文コンクール・俳句コンクール |

|

| 検証(目標) | 漢字検定4級合格 語彙読解力検定 |

漢字検定3級チャレンジ 語彙読解力検定 |

| 中3 | 高1 | |

|---|---|---|

| 目標 | 基礎力の完成から応用力を育成 表現力・創作力・鑑賞力育成 現代文・古典基礎学力徹底 自主的に学習する力を育成 読書(難解評論文) |

|

| 育成の方策 | 毎週小漢字テスト実施 読書ノート活用 古典小テスト実施 模試事前事後演習 |

|

| 経験・体験 | 硬筆・書き初め・百人一首大会 文学散歩 論語素読 作文コンクール・俳句コンクール |

論語素読 外部作文コンクール |

| 検証(目標) | 漢字検定3級合格 語彙読解力検定 |

漢字検定準2級合格 語彙読解力検定 |

| 高2 | 高3 | |

|---|---|---|

| 目標 | 大学入試合格のための実力醸成 読書(難解表論文・入試レベルの文章の速読) |

|

| 育成の方策 | 毎週小漢字テスト実施 毎週現代文重要語・古典単語小テスト実施 入試演習 個別小論文指導 志望理由書・記述問題添削 |

|

| 経験・体験 | 論語素読 外部作文コンクール |

|

| 検証(目標) | 漢字検定2級チャレンジ 語彙読解力検定 |

漢字検定2級合格 語彙読解力検定 |

生きて働くことばの使い手に

現代文

現代文では、大学受験に繋がる国語力とともに将来を見据えた国語力を身につけます。様々な文章に多く触れ、アクティブラーニングを通して、生徒自身が自らの考えを深めていきます。相手の言葉をしっかり聞き、正確に理解する。自分の考えや思いを相手に正確に伝える。「聞く」「話す」を繰り返すことで表現力を高め、多様な見方や考えを知ることで生徒が新しい気づきを実感できるようにしています。

また、ロイロノートを活用し、生徒の論理的思考力も育みます。人との関わりにおいて欠かすことのできないものが「対話」であり、自分の考えを相手に伝えるときに説得力を高めてくれる要素が「根拠」です。その「根拠」をどれだけ固められるかを課題として、ロイロノートのシンキングツールを使って、言葉一つ一つを大切に読み解きます。

古典

古典では、これまでの日本人が人生を通して考え生み出してきた思想や、これからも守り続けていくべき言葉を学びます。古典は大学入試に出題されるから学ぶだけのものではありません。古典文学作品には、友人や家族、恋愛・夫婦関係などにおける喜びや悩み、飢餓や疫病、大地震・大火事などの恐ろしさ、学問や芸術のすばらしさ、自然や神仏といったこの世ならぬものたちへの畏れ、戦乱に巻き込まれ、大切な人を失う理不尽など、今までの日本人が経験し、乗り越えてきたありとあらゆる世界が描かれています。そのなかには私たち自身が直面する問題も多く含まれています。つまり、古典作品を学ぶことは、私たちがかつての日本人と経験を共有し、自分自身を見つめなおし、困難を乗り越えるための新たな視点を学ぶことでもあります。先人たちの洗練された言葉を通じて、私たちがよりよく生きるための知恵を学んでいきましょう。